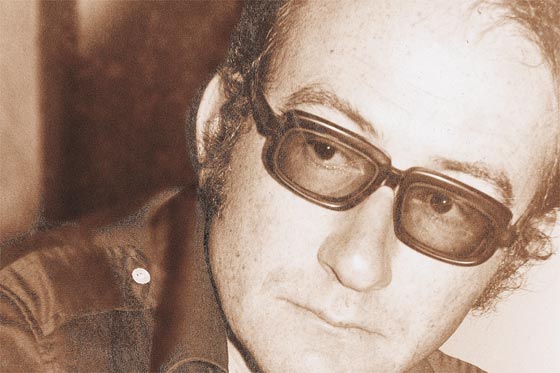

Jacques Gilard

|

| Jacques Gilard |

Algunas trampas ofrece el primer capítulo de El jardín de las Weismann y una de ellas es la longitud —relativamente a los

demás— merced a la cual se abren pistas contradictorias y engañosas. Lo más

engañoso quizás radique en la anécdota que cierra ese capítulo inicial; una anécdota

de tipo realista, típica de veta conocida de sobra en la narrativa colombiana.

Y cuando un escritor tolimense nos cuenta una historia por donde cruzan las botas, las órdenes mortíferas y los disparos de un sargento matón (el

recurrente Pañaranda de sus cuentos), recorrida además por la fantasmal

volqueta nocturna que arroja al río su cargamento de cadáveres, es inevitable

pensar que se está ante otra novela de la Violencia colombiana, si bien —por

motivos generacionales— hay que suponer igualmente que el libro no incurre en

los facilismos truculentos de esos relatos que fueron surgiendo en caliente

hace unos veinticinco años.

Ante El jardín de las Weismann, se hace evidente que fueron sorteados los consabidos

escollos: Jorge Eliécer Pardo es de los que decantan las cosas y alcanzan la

esencia del fenómeno histórico; y quizás lo haga más que otros, hasta tal punto

que el lector llega a sospechar que El jardín de las Weismann no es una novela de o sobre la Violencia colombiana,

sino una poética evocación de la violencia en general. Salvando distancias, el

libro obliga a recordar la película de Griffith, Intolerancia.

Es notable que en ningún momento del relato se nos

hable de Colombia, sino solamente de América, una América donde se habla español,

al menos por ello es importante la figura del poeta español desterrado a quien

las primeras Weismann conocen en el barco. Ellas llegan a un puerto tropical

"respiraron con alivio en el calor del puerto", ubicado en el Caribe

porque "ellas nunca supieron... en qué isla desembarcó" el poeta, un puerto

que puede ser Cartagena, o Barranquilla, o Santa Marta, más que todo porque la

ciudad a la que más tarde viajan las primeras Weismann, "una ciudad fría y

agobiante" tiene que ser Bogotá. El pueblo, aparentemente de tierra

caliente por la suntuosidad con que brotan las flores, podría ubicarse en el

Tolima. Pero nunca se pasa de una razonable y bien superflua hipótesis, porque

el texto no se deja apresar en un marco geográfico definido. Es Colombia y es más

que Colombia.

Algo por el estilo toca decir con relación a los

hechos "históricos" que menciona la novela. La cronología real y las

peripecias de la Violencia no son tan reconocibles, y poco importa saber si la

Violencia se inició en el Bogotazo o dos años antes. Porque lo cierto es que en

el libro la violencia se inicia de manera no histórica, "después de haber

derrocado (los militares) al presidente que se encontraba resfriado y no pudo

salir a los canales de la televisora deben incitar a entender que se trata de

contar cosas y montar un panorama histórico imposible de reducir a la Violencia

colombiana, al menos a la que oficialmente se interrumpió en 1957. Hay que

suponer que en los hechos que relata Pardo hay una reinterpretación amplia y

penetrante de la realidad histórica. Cuando leemos que "el tiempo pasó

aumentando el número de los uniformados en los cuarteles y escuchando las

promesas llegadas de muy lejos", es inevitable pensar en los años 60, con

la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso. Hay también una interesante

confusión entre un episodio real de septiembre del 52 y otro episodio real de

junio del 54 en esta frase que habla de "cuando los incendios agrandaron

su estela en las casa privadas de los políticos, los estudiantes con sus

gargantas irritadas, con la sangre tibia sobre el pavimento, el presidente

militar lleno de vacas por todos los lados, lleno de medallas, con su vocecita

de hombre mayor, dando órdenes de fusilamiento, apreciando desde su silla el

desfile de los tanques por la ciudad, el desfile de los estudiantes, el desfile

de la muerte". Otros datos de semejante índole podrían citarse aún. Es

forzoso admitir que Pardo quiso romper el molde histórico, rechazando todo

sometiendo a una cronología impuesta por la realidad, como también hizo con

relación al marco físico.

Y hay que admitir que quiso hablar de otra cosa,

darles a las cosas otra dimensión y otro significado. Es un leitmotiv de la

trayectoria revolucionaria de Ramón Rodríguez la mención y denuncia de las

traiciones de los directorios políticos, y es notable que esa trayectoria del

personaje rebelde cubra la mayor parte del libro, el cual —lo vemos otra vez

aquí, pero bajo una forma distinta— escoge inspirarse en un hecho referido de

una vez, pero que se produjo en épocas distintas: la discrepancia entre combatientes

del monte y quienes aspiran a orientarlos desde las ciudades (rendiciones del

53 y época del "foquismo"). La persistencia de la lucha armada, tal

como la registra el relato, no se refiere rigurosamente a hechos limitados; es

una actitud ejemplar, marcada además con tendencias clasistas ("la

lucha... divulgada en las universidades, en las fábricas, en el campo, toda la

traición en las garras de los palacios, en la lengua de los directorios

").

Esta actitud está más allá de cualquier referente

circunstancial; es permanente. Hacia esa permanencia apunta todo el libro, sin

preocuparse por captar peripecias. La violencia es una sola. Nada cambia en el

pueblo desde los días posteriores a la llegada de las segundas Weismann hasta

la muerte de Ramón Rodríguez, es decir del primer capítulo al último. Y viene

de muy atrás esa violencia, y de muy lejos: es la misma que existió en Alemania

con los nazis. Por algo, cuando los policías criollos vienen a inspeccionar la

casa de las primeras Weismann, una de ellas "recordó los uniformes nazis,

las caras expectantes de ellos, el espíritu de destrucción, el terror ido de

los ojos" y la rebeldía o, para emplear el término que prefiere Pardo

(también con raíces europeas), la resistencia, es igualmente una sola, mucho más

allá de los límites del pueblo y del país hispanoamericano donde se ubica la

acción. También había "resistencia" en la Alemania nazi de donde

huyeron huérfanas las primeras Weismann, "entre botas militares, entre

incendios y muerte," en un ambiente que sus hijas conocerían también en el

pueblo de su retiro. Y para que no subsistan dudas sobre la universalidad de la

violencia, el relato precisa que "al llegar a España las pequeñas Weismann

no notaron la diferencia en la barbarie". La opresión y la resistencia, la

barbarie y la ternura siempre se ven enfrentadas: en el pueblo, el cuartel y la

casa de los pinos están juntos.

Por esa vía se desfolkloriza y relativiza un fenómeno

determinado; sin dejar de ser identificable como "la Violencia

colombiana", ésta cobra otras dimensiones, sale de sus marcos geográficos

y cronológicos para ser una manifestación local de una problemática universal:

para universalizarse.

La

misma historia de la familia Weismann impone sus normas temporales al ambiente

en que se va desarrollando. No hay más cronología que la de las dos

generaciones de mujeres, y dudosa en la medida que ambas van repitiendo ciertas

normas inmutables (la autoridad de las Yolandas, los dibujos eróticos de las

Glorias). El tiempo de las Weismann es un tiempo autónomo, circular a veces,

irreversible en otros casos. Circular: "Hubo un silencio que terminó el

sonido del reloj de pared marcando cualquier hora. Se sentaron en círculo

porque se convirtió en un círculo la conversación y los momentos con las otras

Weismann. Siempre fue así y será así, pensó Gloria con Yolanda".

Irreversible: "Decidieron no permanecer más en el convento y una noche de

lluvia, cuando los relojes alborotaron el ambiente de silencio con sus campanas

de moribundo, saltaron las tapias ... "

Es cierto, sin embargo, que algunas pistas cronológicas

nos da la historia de las dos generaciones. Así es como sabemos que las mayores

de las primeras Weismann cumplen trece años cuando cruzan el océano,

desembarcando en el puerto tropical en un momento anterior a 1939: "El

hombre de los tatuajes les dio un beso en la frente a cada una y les prometió

llevarlas a Alemania cuando la guerra

terminara". Las dos mayores cumplen quince años cuando inauguran su extraño

prostíbulo en la ciudad de tierra fría. Y solo algún tiempo después, alrededor

de un año nace la primera pareja de mellizas de la segunda generación. Estas

mellizas tienen veinticinco años cuando, muertas sus madres, se instalan en el

pueblo. Es decir que los datos cronológicos nos sitúan ampliamente después del

periodo de la llamada Violencia.

Pero al tiempo otros abogan por una aceleración temporal en toda la historia de las Weismann. Se nos dice sin entrar en detalles

que las madres envejecen rápidamente, y algo semejante ya les había pasado durante la travesía

oceánica. Las hijas pasan por un proceso similar. En el convento donde se

educan, "las hermanitas Weismann… crecían con la misma rapidez de las

flores". La segunda Yolanda Weismann alcanza la madurez mental en solo una

semana "… había cambiado su manera de ser y actuar. Era ya una

mujer". Y hay otros datos sobre un proceso de envejecimiento en la segunda

generación, quizás tan rápido como en el caso de la primera. Además se advierte

que corre un tiempo imprecisable, quizás precipitado, entre el momento en que

salen del convento y conocen el prostíbulo de las madres —teniendo que ser adolescentes— y su llegada al pueblo, momento en que las mayores

tienen veinticinco años. Es decir que no pueden ser totalmente confiables las

cifras que en teoría deberían permitir el establecimiento de una cronología

segura.

En realidad es decisiva esa ya mencionada autonomía

del tiempo de las Weismann. Es el tiempo de la fidelidad al mundo y de los

valores de sus antepasados; ellas no tienen más historia ni más geografía que

las de "su país", es decir Alemania. Se encuentran en un paréntesis

temporal y esperan que sus descendientes regresarán a su tierra de origen

"a vengar lo que ellas habían perdido". Por eso llegan al pueblo

"con… el corazón palpitando al mismo instante como si respiraran el mismo

aire y vivieran el mismo' momento", y van a misa por primera vez vestidas

"con las modas de otros tiempos, con la talla de sus antepasados".

Imaginan su desfloración por los emisarios del monte como "los quejidos de

sus antepasados chorreando en medio de sus virginidades".

Es decir que tampoco a nivel de una anécdota que,

con datos y cifras, se remite a una historia universal, es posible llegar a

conclusiones seguras. La precisión de algunos datos es solamente una pista más

para establecer la ubicuidad temporal del relato y su vocación universal.

Hay que tener en cuenta la indiferencia del relato

con respecto a cierto concepto de la coherencia. Por ejemplo, se dice que para

engendrar al varón redentor que nunca habían de tener, "la misma cama (que

para Clara) con distintos pétalos sirvió para Gloria, Yolanda y Mercedes

Weismann". Pero cuando Yolanda, con ayuda del cura inquisidor, engendra a

la segunda Clara, "se recostó en la cama completamente blanca" y

enseguida se amplía el dato con el de "las cobijas blancas". En el

momento de la visita de los emisarios del monte a la casa de los pinos, se

habla de siete visitantes esperados por siete mujeres, cuando estas sólo pueden

ser seis, ya que la séptima, Clara Weismann, se reunió hace tiempo con los

alzados y dejó la casa aparentemente para siempre.* Hay datos

momentáneos, como el de la sepultura de Hermógenes Vargas; que no se relacionan

con ningún elemento de la historia; son fragmentos no contados de ésta,

sugerencias no concretadas de un universo más amplio, eco o anuncio de otros

relatos. Las contradicciones e imprecisiones hacen de El jardín de las Wesmann un relato abierto, hasta a nivel de la anécdota.

En esa apertura del relato puede cobrar amplias

dimensiones la ejemplaridad de la (s) historia (s). Es de por sí ejemplar esa

lucha del bien y del mal, de las flores y los fusiles. Pero con lo dicho arriba

sobre la forma en que se reelabora el material objetivo de la Violencia

colombiana, se ve que lo poético no excluye la existencia de una orientación

política en la anécdota. Hay una multiplicidad de los significados, nutrida en

un constante juego con un sustrato mítico.

Particularmente ilustrativo es el caso de Ramón Rodríguez,

el revolucionario. Es primero un niño formado en un ambiente difícil, encerrado

en su mudez, reubicado en la realidad circundante gracias a la bondad que reina

en la casa de las Weismann, y enfrentado entonces con la atmósfera de la

violencia. Pero Ramón es también otras muchas cosas. Su acceso a la palabra,

para retomar un hecho ya citado, puede deberse al contacto con otra cultura,

con otra ideología. No es nada gratuito el dato de que en su niñez tiene

"la piel cubierta de pelo canoso en sus intimidades", mientras que,

siendo un hombre hecho y derecho, lo acompaña un continuo "olor a

orines", signo de que su tiempo no es el de un mero individuo, común y

corriente, ya que mezcla caracteres de distintas etapas vitales: esa forma de ser podría ser la del pueblo, viejo y joven a la vez. Hacia la misma interpretación nos orienta la rebeldía de Ramón. El

combate, las normas impuestas. Habla solamente cuando sabe que su voz hace falta

y que lo van a oír. Toda su actuación es de rechazo a la autoridad del padre:

"Los miró (a los militares) con el odio que le tuvo a su mudez y la rabia

que sintió siempre por su padre" —y enseguida se habla

de "los golpes recibidos de su padre"—. Esa actitud de rechazo se

repite más tarde frente a las órdenes de rendición que llegan de los

directorios políticos. La crisis individual es también crisis contra todas las

formas de la figura del padre, y una toma de conciencia política. Ramón vive

además relacionado con mujeres cuyos nombres —y cuyos actos, a veces— tienen

también implicaciones míticas. Su madre es

doña Lucy. La misma sugerencia de

luz se encuentra en el nombre de Clara Weismann quien le enseña a leer. Su

amante es Gloria Weismann, y es ella quien dice, cuando él ya ha muerto en una emboscada:

"Los hombres guapos como tú no tienen derecho a morir", prometiéndole

una gloria generadora de nuevas rebeldías, insinuada en la curiosidad de los niños

por conocer el cadáver del héroe asesinado.

La misma autonomía con relación a la figura del

padre aparece en el personaje de la segunda Clara Weismann. A partir de la

muerte del "señor Weismann ... fusilado en Berlín sin previo juicio"

por los nazis, no vuelve a aparecer un hombre en la familia: no hay más que

hijas que engendran otras hijas sin renunciar a su soltería. Las mujeres tienen

entonces que defenderse solas, usando solamente a los hombres para sonsacarles

hijos (condenándolos entonces a la muerte o a la impotencia o al dinero. Pero en las dos Yolandas sucesivas se reencarna una

autoridad paterna, inspirada en la fidelidad a los antepasados. Solo la segunda

Clara logra romper el orden establecido. Ella lleva signos peculiares: es hija única,

engendrada por la primera Yolanda y un cura, tiene la tez más oscura que las

demás de su generación a pesar de no ser mestiza, fue estudiante destacada, y

de las siete Weismann de la segunda generación es la única que se atreve a

vivir con libertad, sexual y políticamente, al reunirse con los enmontados. Gracias

a Clara, que escapó de la autoridad formalista de la segunda Yolanda, puede ser

cierta la afirmación de que "las Weismann no se acabarían y que cualquier

día, con las manos listas para la venganza, regresarían a su país". En

Clara se da una ruptura con la letra, y se continúa, se renueva y profundiza el

espíritu de rebeldía. Su unicidad es lo contrario de la estéril soledad en que

se encierran las otras seis, los tres pares de gemelas. Curioso juego entre lo

colectivo y lo individual: Clara rompe una norma comunitaria paralizante y

encuentra la vía de una verdadera felicidad al pasado, a través de la acción.

Hay una continuidad entre el barco de la travesía, el hotel portuario y el

extraño prostíbulo de las primeras Weismann, y el convento, el hotel pueblerino

y la casa de los pinos (llamada significativamente una vez "este convento

de flores") de las segundas. Clara sale de la institucionalidad de esas

casas colectivas —conservatorios de criterios elitistas— y busca la movilidad y

la inseguridad del monte para combatir mejor el poder violento de esas otras

casas colectivas que son la escuela-cuartel, las gobernaciones y los palacios

presidenciales. La que desde siempre rompió con la norma, al nacer sola,

significa la posibilidad de continuar la historia —que parecía cerrarse con la

muerte de Ramón Rodríguez—.

|

| Jorge Eliécer Pardo, 2012 |

Una historia nunca es lo que aparenta ser, parece

decir Jorge Eliécer Pardo. Lo que el largo primer capítulo anunciaba como una

clásica narración de la Violencia colombiana (nótese que el final de ese capítulo

cuenta como un padre tienen que delegarle al hijo la responsabilidad de correr

peligro, señal de que es un tema dominante de la novela) se parta del molde

literario que dejaba adivinar. La ficción dispone atrevidamente del material

histórico, lo modifica y le da dimensiones nuevas. La misma anécdota va

revelando muy lentamente que leemos la historia de más de una generación, y que

quizás el verdadero hilo no esté donde todo indica que está. Las evidencias

encubren muchos secretos y muchas trampas. De allí la poesía que corre por esas

páginas, de ahí las múltiples lecturas posibles que ofrece El jardín de las Weismann. Jorge Eliécer Pardo recuerda en forma convincente

que la historia, hasta la más contemporánea, se presta para la elaboración de

infinitas historias, o para el reconocimiento de todas las que están más allá

de los hechos. Como dice un personaje de Asturias, en El papa verde, "allí está el mal moderno: creer que porque el

periódico lo dice es natural lo que pasa. No…, hay muchas, muchas cosas que no

son así no más, sino que tienen su cabe, según y cómo".

Jacques Gilard, nació en 1943, en Launac, al sur de

Francia, en la Occitania, y murió en en Toulusse, Francia, en 2008.

Libros, traducciones y prólogos: Plinio A. Mendoza. La fuite des Andes.

1981 ( trad. de J. Gilard); Gabriel García

Márquez y Plinio A. Mendoza. Une odeur de goyave. 1982 ( trad. de J.

Gilard); V. Ramon Vinyes. Selección de

textos. Selección y prólogo de Jacques Gilard. Instituto Colombiano de

Cultura, vols. I y II, trad. de Jacques Gilard y Maria Fornaguera de Roda,

Bogotá, 1982; Marvel Moreno. Cette tache

dans la vie d’une femme comme il faut. 1983 (trad. de J. Gilard); Álvaro Cepeda Samudio. Le maître de la

Gabriela. 1984 (trad. de J. Gilard); Germán

Santamaría. Condamné à vivre. 1996 (trad. de J. Gilard); Jorge Eliécer Pardo. Le jardin des Weissmann.

1996 (trad. de J. Gilard); José Asunción

Silva. L'après-dînée. Ed. Oeuvres, 1997 (trad. de J. Gilard); Álvaro Cepeda Samudio, Todos estábamos a la

espera, 2005, (trad. de J. Gilard).

Prólogo

«Ramon Vinyes contista», en A la boca dels núvols, 1984; Prólogo «Nous aspectes

de la contística de Vinyes», en Entre sambes i bananes, Bruguera, Barcelona,

1985; Prólogo de Teatre. Viatge. Ball de Titelles. Arran del mar Caribe. 1988; «Ramon

Vinyes, figura de la literatura colombiana del siglo XX», edición en castellano

de Entre sambes i bananes, traducción de Montserrat Ordóñez, 1985; Veinte y

cuarenta años de algo peor que la soledad, 1988; París, Centre Culturel

Colombien, 1989; Entre los Andes y el Caribe. La obra americana de Ramón

Vinyes. 1989.

* Alude a la primera edición, Plaza Janés, 1978. Este artículo fue publicado en la Revista

de Crítica Latinoamericana, Lima Año VI - No. 12, pág. 299.

* Esta observación

sirvió para que el autor corrigiera la 2a. y 3a. ediciones. (Nota del Editor).

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario